Photo:Takashi Hamada、Toshimura

ラテン語で“最高峰”を意味する日本の野外フェスティバル《PARAMOUNT》は、一部のダンスミュージック愛好家から、夏のフェスティバルシーズンにおいて最も魅力的なイベントの1つとして認識されている。今回で11回目の開催となり初開催から10周年を迎えた同フェスは、2019年からこの《群馬サイクルスポーツセンター》に拠点を定めて、周辺の地元団体たちとのローカルコネクションを丹念に築きあげながら細部にわたるアップデートを絶えず繰り返してきた。

オーガナイズを手掛けるのは《PARAMOUNT》の創設者でありアーティストキュレーションを手掛けるMimu、主宰とレジデントDJを務めるNOCO、日本有数のサウンドシステムチームである《OtOdashi SoundSystem》のTAAAHHHとHidaiだ。《PARAMOUNT》は、彼らが総力を挙げて披露する渾身の音響システムを体感することができる唯一無二のイベントであり、毎年噂を聞きつけた耳の肥えた熟練の音楽好きが押し寄せて、その高い評判を保ち続けている。“音を体感した者たち”を1人残らず虜にして、その口コミが現在進行形で全国各地へと広がっているのだ。技術的なことを書くと、本イベントの音響設備には、イタリア製Powersoftのアンプが導入され、卓ミキサーとしては米国屈指の音響メーカーBozakが導入されていることが公表されている。パーティの心臓部ともいえるDJミキサーやケーブルや電源類も、サウンドシステムに最適化されたものが使用されており、独自にカスタムされたものが使用されているというこだわりだ。試しにもフロア中心部のそのスイートスポット(高品質な立体感がありながら、身体が突き動かされるようなサウンドを体感できる)に足を踏み入れようものなら、もうしばらくは音の粒の世界から帰ってこれなくなるだろう。

そう、《PARAMOUNT》の主催者はフェスティバル・オーガナイザーでありながら、一方で熟練のサウンドシステム・クルーなのだ。

.jpeg)

野外レイヴ・サウンドシステムカルチャーの歴史を語る時、90年代欧州で発生したテクニバル(英:Teknival)の存在を無くして語ることはできない。〈ノー・オーガニゼイション、ノー・マネーシステム、ノー・コマーシャリズム〉を標語に発展したこのカルチャーは、都市空間におけるクラブとは異なった“オルタナティヴなダンス・ミュージックの在り方”を提示し、ジャンルを超えてダンス・ミュージックシーンに大きな影響を与えてきた。《PARAMOUNT》クルーの関係者たちと会話をしていると、彼らの言葉の節々からは、そんな“テクニバルへの敬意”を感じる瞬間が多くある。それは、テクノ・ミュージックの1つの側面が、かつてテクニバルと共に存在していたことを想起させ、彼らが“テクノの持つ音楽的な面白さ”よりも、むしろ“その精神性”を重視しているように私は感じた。

もちろん、この催しは音楽フェスティバルであり、海外アーティストを呼んだ興行でもある。そう考えたとしても、《PARAMOUNT》のチケット価格は毎年“お値打ち”と言える値段で販売されており、2021年には入場無料のフリーパーティとして開催され、多くの人が集ったことでも話題となっていた。こうした事実は、“持つものと持たざるものの壁”を超えて、ダンスフロアを究極的に平等な空間にするという、彼らの気概の現れとも言い換えることができるだろう。そんな主催者らの強い思いは他にも至るところに込められており、このフェスティバルにはどこか自由で、私たちが普段暮らす社会とははるかに遠い存在に来たような気持ちにさせる特別な風が吹いている。笑いながら行き交う人たち、素晴らしいシステムを前に感想を語り合う人たち、フロアの最前列で人目を気にせず踊る人たち。目の前に広がる光景を見て、私はこの体験を1年間もの間心待ちにしていたことを思い出す。今年もようやく、《PARAMOUNT》に戻ってこれた。

日が暮れる頃に会場へと到着した私は、まずは友人たちと出店のご飯でお腹を満たし、音が鳴る方角へと足を向ける。ステージへの道は屋台の明かりに暖かく照らされ、フェスティバルシーズンの訪れを感じさせるような再会と喜びの声が響きわたっているところであった。フロアに一歩足を踏み入れると、想像を超えるような熱いバイブスが身体中を駆け巡る。ちょうど今はトロント拠点でNYC発のコレクティヴ《Discwoman》の1人でもあるCielがプレイしている最中だ。彼女は、変化に富んだエネルギッシュでパワフルなエレクトロ要素強めのテクノトラックでフロアをロックし、グルーヴィーな音楽が私の身体を柔軟に揺らした。あっという間に時間は過ぎて、Cielのセットが終了したのは12時前。彼女のセット終盤では多くのオーディエンスによる拍手が送られ、ブースの後ろには《PARAMOUNT》のレジデントDJの1人であるNOCOがバトンを受け継ぐ準備をしていた。そして、NOCOによる脈打つようなディープ・テクノサウンドの波が放たれる。彼女のセットは、まさにテクノの真髄でもある飴と鞭を連想させるもので、フロアは完全にその虜になっているように感じた。そして、それは今回のヘッドライナーの1人として期待が集められていたPlanetary Assault Systemsへの完璧なバトンとして機能していたと感じる。

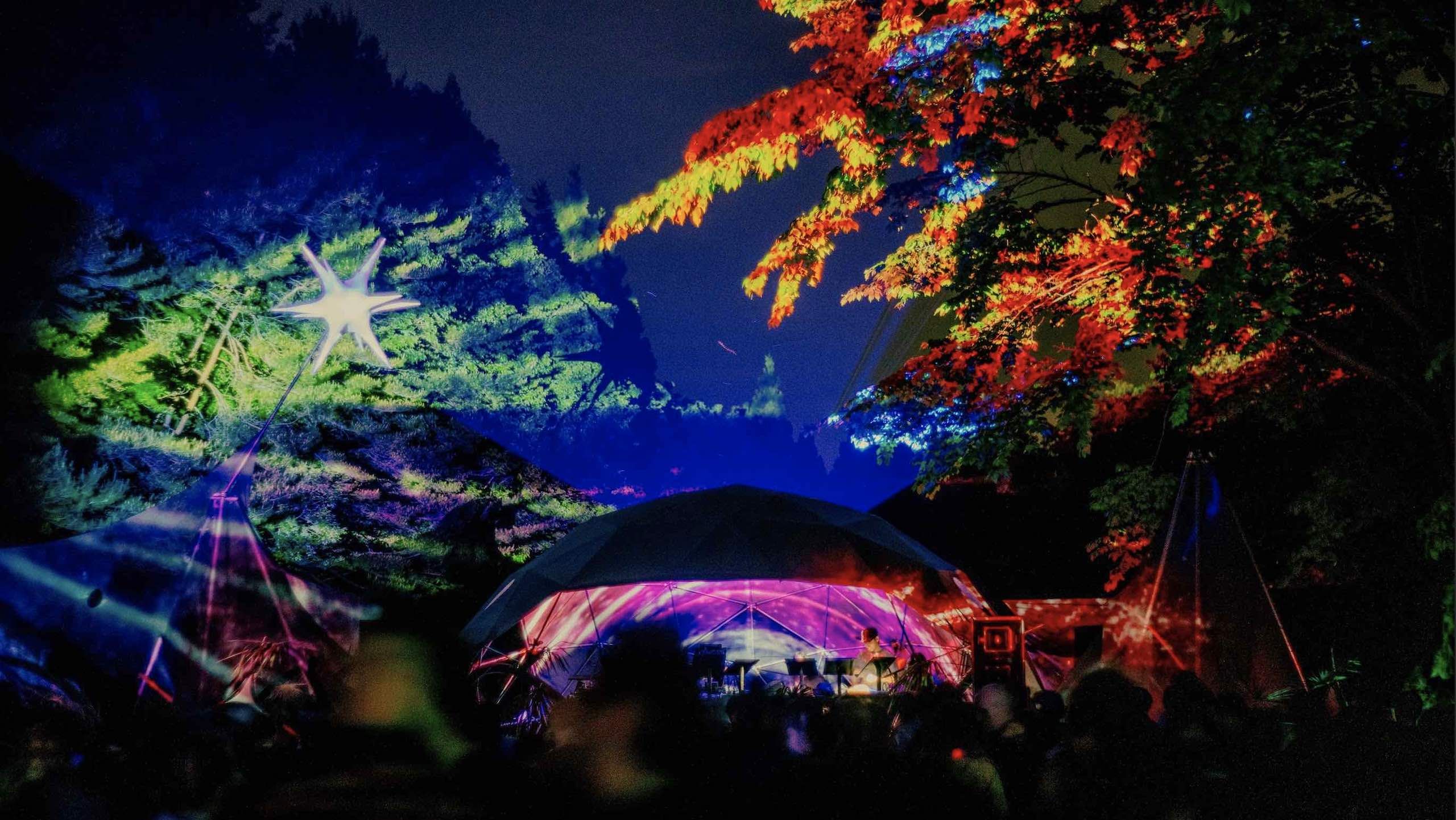

クラウドの感情が一定のレベルまで蓄積されたところで、Planetary Assault Systemsのライヴが始まる。ハードウェアから繰り出される繊細な電子音は、《OtOdashi SoundSystem》が保有するサウンドシステムとの相乗効果により、クリアなサウンドが全身の感覚を刺激し、その場にいるダンサー全員を丹念に操っていく。すべての五感が最高潮に達して、ダンスフロア全体を見渡した時、誰もが自分のダンスに集中し、光の流れと私の目に映った光景が全て融合していた。もう話すことは必要ない。それぞれが心の音楽に酔いしれていた瞬間だった。

夢のようなライヴが終わってようやく意識が現実へと戻ってきた時、すっかりとVJに照らされて幻想的な空間に仕上がった山々を背にして、私は友人たちとコーヒーを買いに行き、今起きた1時間の喜びを語り合うことにした。その後、しばらくしてからフロアに戻ると、ダンスフロアに溜まった大きなエネルギーが全く収まっていないことに驚く。The Lady Machineがオーソドックスな技巧派ハードテクノでフロアにエネルギーを与え続けていたのだ。彼女は振り返って次にかけたいヴァイナルを選び、的確なタイミングで力強いビートを放つ。その流れるような美しい一連の所作は、フロアの隅々まで届いているかのように、オーディエンスは彼女からのメッセージを受け取るようにして、ドラマチックにその身体を揺らす喜びを感じていた。

夜が明ける頃、この深淵なテクノ・ジャーニーに強力なサイケデリック・エッセンスを加えて、今年のフェスティバルを特別に彩ったのはバンコク近郊で《Karma Klique》を主宰するSunju Hargunだった。まるで東南アジアの密林で行われる儀式を連想させるようなサウンドが、自在に操られたビートと共に奏でられる。時に脳裏を刺激するような電子音で、オーディエンスが徐々に瞑想状態へと導かれていたのが印象的だった。その後、再び太陽光が差し始めたフロアで引き継ぎを担当したイタリア出身のデュオ・ユニットPrimal Codeは、北欧の名門レーベル《Hypnus Record》などからの傑出した作品の数々で知られるが、彼らの生み出す音楽が、ここ日本における野外テクノシーンとの親和性が高いことは、多くのオーディエンスが予想するところであったと感じる。事実、2人の阿吽の呼吸によるDJセットの間では、力強いキックとハイハットが一帯に響き渡りながらも自然に融和するアンビエントサウンドが周囲に溶け込み、多くのダンサーが瞑想から覚醒に移るトランジションとして機能していた。そして、その美しい旅を祝福するように、天候も味方し、徐々に明るさを取り戻していくフロアでは、半袖に着替えたオーディエンスたちの姿も増えていった。

続いたリトアニアの実力派DJであるManfredasは、同フェス主催の1人であるMimuがタイで開催されている《Wonderfruits》で釘付けになった経緯から今回の初来日が決まったという。フィナーレの近づくイベントのこの時間帯に、どのような音楽コレクションが披露されるのか多くの人が期待を抱いている状態での登壇だったが、ミステリアスな彼のDJは結果的に見事なサプライズとして成功していた。彼はそれまでのテクノ中心だった流れから大胆に離れ、強烈なエレクトロ・サウンドを確かな技術と共にミックスし続け、盛り上がっていたフロアのギアを最高潮まで導いていた。

正午を過ぎると、辺りをミニマルでセクシーなムードがフロアを支配し始める。ルーマニアン・ミニマル・サウンドの伝説であるRhadooの登場だ。もはや彼のDJが素晴らしかったことはレポート不要だろうが、その絶えず繰り返される圧縮されたサウンドは、このジャンルがある種の催眠効果を持っていることを改めて感じさせ、一晩中踊り続けたダンサーたちもその身体が動きを止めることはなかった。私は目を閉じて踊りながら、時折ダンスフロアや自然全体を眺めて、あと少しでこの夢のような時間が終わってしまうことに一種の寂しさを感じた。多くの人が、それぞれの心に刻まれたリズムで踊ったあと、このフェスティバルは大きな拍手、歓声と共に幕を閉じた。

長くオーディエンスから愛されているフェスティバルの歴史を深く読み解くと、彼らの美学のファンとも言えるオーディエンスたちの期待に応えながらも、その期待を良い意味で裏切るようなブッキングが毎年繰り返されていることを感じる。今回の《PARAMOUNT》では、彼らが最も得意とする深淵なアンビエント・テクノサウンドを起点に、テクノの真骨頂とも言えるようなエネルギーが爆発する展開、そしてオルタナティヴな新興ダンスミュージックとの融和が絶妙なバランス感で織り交ぜられていたのが印象的であった。

1つのステージを舞台にして、ノンストップで展開され続けた約25時間に及ぶ音楽の旅。多様なジャンルを横断しながら、ゆっくりと心臓の鼓動を高まらせ、時に暗く瞑想的に、時にはカラフルで多幸感が溢れる展開へ。それらが反復され続けた暁には、私たちと同じように最後まで動き続けていたサウンドシステムが、ここに集まっていたオーディエンスたちの身体にその周波数を刻み込んでいたように感じた。ダンスミュージックが持つ“ノンバーバルな普遍性”、そして、その側面を極限まで引き出そうとするサウンドシステムクルーたち。そこに集う人々、空間、アート、全てが調和した時に、このフェスティバルそのものが、何か言語化の不能な大きなメッセージを語っているように感じることができた。そして、そのメッセージは、言葉そのものが持つ意味よりも遥かに重く、インターネットに残り続けるテキスト・データよりもよっぽど長く存続するのだと私は信じてやまない。

〈 PARAMOUNT 2023 After Movie 〉